Commandant français Général Ferdinand Foch (France, Groupe d’armées du Nord), Général Marie Fayolle (France, 6e armée), Field Marshal Sir Douglas Haig (Royaume-Uni, BEF), Général Henry Rawlinson (IVe Army)

VS

Adversaire Empire allemand (2e armée, général Fritz von Below ; renforts de la Garde, divisions de réserve)

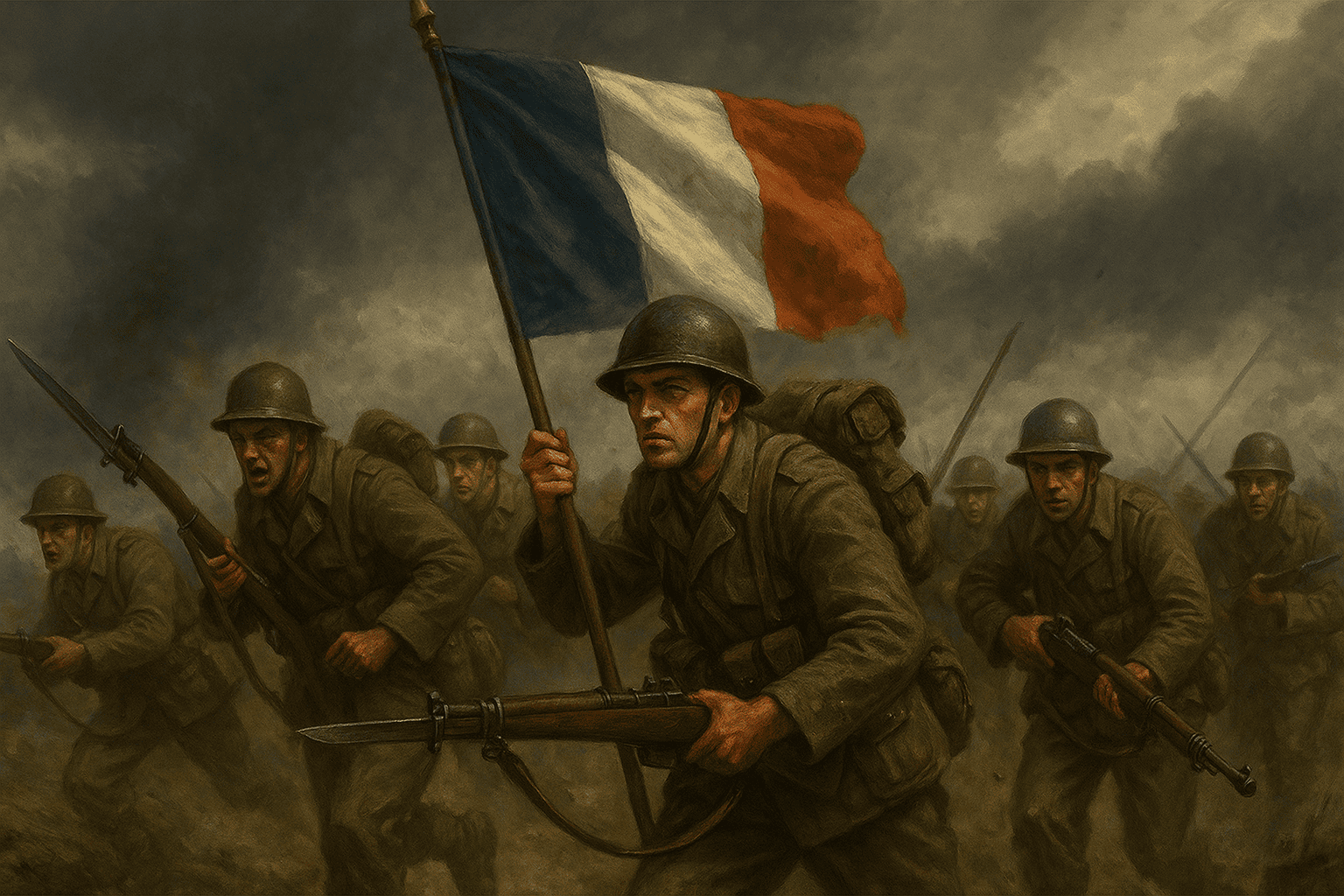

La bataille de la Somme est la plus grande opération alliée de 1916, lancée pour percer le front allemand, soulager Verdun et mettre fin à la guerre d’usure. Débutée le 1er juillet 1916 sur un front de 40 km, elle mobilise Britanniques, Canadiens, Australiens, Néo-Zélandais, Sud-Africains, Terre-Neuviens, Irlandais, Indiens, Portugais et Français. La préparation d’artillerie (1,6 million d’obus en une semaine) devait anéantir les lignes allemandes, mais échoue en grande partie. Le 1er juillet, l’armée britannique subit la pire journée de son histoire militaire (≈ 58 000 pertes en 24h), tandis que les Français, plus expérimentés, progressent davantage au sud. La bataille devient une succession d’attaques locales sur Pozières, Thiepval, Longueval, Guillemont, Flers-Courcelette (premier emploi des chars d’assaut le 15 septembre), Combles et Bapaume. Les Alliés gagnent quelques kilomètres de terrain, au prix de centaines de milliers de morts, blessés, disparus, gazés et mutilés. La Somme incarne l’horreur de la guerre industrielle, la solidarité franco-britannique et l’apprentissage tactique dans le sang. Les villages sont rasés, le paysage transformé en désert lunaire, et la mémoire collective marquée à jamais.